Macrophotographie et numérisation de diapositives avec un appareil photo numérique.

I.

Macrophotographie avec un appareil photo numérique (APN)

On commencera par essayer l’appareil en position

macro pour voir si l’agrandissement est suffisant et si les déformations ne

sont pas trop importantes. Sinon, il faudra utiliser un adaptateur macro,

acheté ou bricolé. Un adaptateur macro est l’équivalent de la « bonnette »

que l’on utilisait dans le temps sur les appareils argentiques simples. C’est

une lentille grossissante placée devant l’objectif. Cela peut aller de la loupe

de lecture à un objectif d’appareil photo ou autre, en passant par des

lentilles de récupération obtenues en démontant divers instruments d’optique.

Evidemment, un doublet achromatique traité anti-reflets est préférable à la

simple loupe. Il faudra faire des essais pour déterminer le meilleur choix.

Les défauts souvent constatés sont le vignettage, le

flou à la périphérie et les déformations de l’image. La plupart du temps, il

faudra zoomer pour éviter la photo ronde ou les coins coupés, le champ de la

lentille ajoutée n’étant pas suffisant. Mais c’est un des avantages par rapport

à la position macro, qui sur de nombreux appareils, n’existe qu’en grand angle et

oblige à placer l’appareil trop près de l’objet, au détriment de l’éclairage.

(Ce qui n’est par contre pas un problème pour la reproduction des diapos).

La focale de l’accessoire macro est fonction de la

taille de l’objet à photographier. Le tableau de la figure 1 résume les essais

effectués avec deux appareils Canon Powershot qui ont l’avantage de disposer

d’une baïonnette pour fixer les accessoires

Un objectif de jumelles 10 x 50 de focale

Il est important de bien aligner et centrer la

lentille additionnelle sur l’objectif et de la fixer le plus près possible, en

veillant à ne pas gêner les mouvements de l’objectif. Il faudra aussi lors des

essais déterminer la combinaison donnant le minimum de déformation. Sans

additif, la plupart des appareils ont une déformation en tonneau en grand angle

et en coussin en focale longue. Entre les deux, il y a une focale sans

déformation.

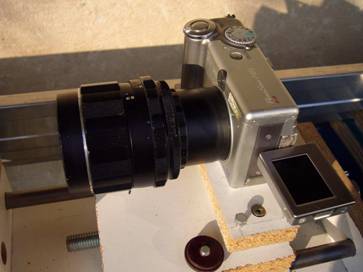

Photo

1 : A 80 avec objectif

Photo 2 : A 80 avec doublet achromatique

récupéré sur un objectif de photocopieur,

Photo

3 : A 80 avec lentille d’un oculaire de

Figure 1

|

|

|

Essais macro |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Canon A650 |

Canon A80 |

||||

|

Objectif

additionnel |

Focale |

Zoom mini |

Zoom maxi |

Remarque |

Zoom mini |

Zoom maxi |

Remarque |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Loupe 15X |

16 |

|

3.5 x 5 |

qualité

faible |

|

|

|

|

Oculaire

jumelles |

20 |

|

4 x 5 |

Flou sur

les bords |

|

|

|

|

Loupe 10

X |

24 |

9 x 12 |

6 x 8 |

moins net

sur les bords |

|

|

|

|

Oculaire

doublet |

30 |

|

|

|

22 x 30 |

7 x 10 |

Photo 3 |

|

Praktica |

50 |

14 x 18 |

10 x 14 |

Sans

bague sur |

15 x 20 |

13 x 17 |

|

|

Olympus |

50 |

20 x 27 |

10 x 13 |

|

26 x 35 |

13 x 17 |

|

|

Saphir B |

50 |

|

|

Champ

trop petit |

|

|

|

|

Doublet

achromatique |

70 |

|

|

|

45 x 60 |

15 x 20 |

Photo 2 |

|

Rodenstock

agrand. |

75 |

|

14 x 18 |

Vignettage |

|

16 x 20 |

|

|

Super

Takumar |

85 |

25 x 35 |

16 x 22 |

Repro

diapo |

34 x 45 |

19 x 25 |

Repro

diapo, photo 1 |

|

Rodenstock

agrand. |

105 |

|

20 x 27 |

|

|

|

|

|

Rodenstock

agrand. |

150 |

25 x 35 |

45 x 60 |

|

|

|

|

|

Rodenstock

projo |

180 |

30 x 40 |

50 x 70 |

|

|

|

|

|

Topcon

photocop |

200 |

30 x 40 |

60 x 80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sans en

macro |

|

25 x 35 |

60 x 80 |

|

41 x 55 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les

meilleurs choix en jaune |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

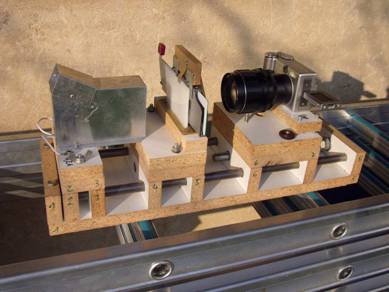

II.

Reproduction de diapositives

Pour pouvoir reproduire des diapositives avec un

appareil photo numérique, il faut trois éléments :

- un appareil photo permettant la macro au format

- une source de lumière uniforme

- un support stable pour l’ensemble et en particulier

pour la diapo.

En reproduction de diapos, un APN de 4 Mpx donne un

résultat équivalent à un scanner à 1700 dpi non interpolé, ce qui est

généralement suffisant, et un 8Mpx équivaut à 2400 dpi. Mais surtout, l’APN est

beaucoup plus rapide que le scanner. On passe de 20 diapos à l’heure à près de

300 avec un bon passe vue.

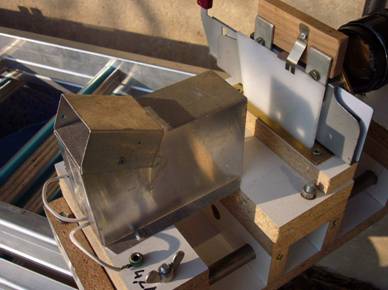

1) La source de lumière

La solution la plus simple est une feuille de papier blanc placée au soleil

ou à la lumière du jour, mais une source fixe artificielle sera plus commode et

plus constante. On a le choix entre la lampe de bureau, une ampoule

fluocompacte, une ampoule à iode basse tension. Evitez les tubes fluo standard

qui papillotent. Sur le prototype, j’ai utilisé une ampoule 12 V 50 W à iode

avec un cache en alu aéré, alimentée par un transformateur.

Pour que l’éclairement soit régulier, il faudra

intercaler un verre opalin ou dépoli entre la lampe et la diapo. Une ou deux

couches de papier calque entre deux vitres pourra également faire l’affaire.

Attention à ne pas placer un verre dépoli trop près de la diapo, sinon son

grain sera visible sur la reproduction.

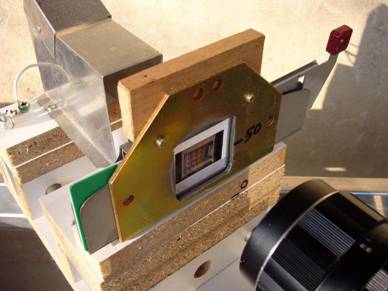

2) Le support.

Pour les essais, on pourra se contenter de cales en

bois, carton ou polystyrène, mais pour un usage intensif, une construction

rigide est nécessaire.

Pour la diapo, l’idéal est de récupérer un passe vue

sur un ancien projecteur. Sinon, une plaque de contreplaqué percée d’une

ouverture de

Après essais et détermination des distances entre les

éléments, on fixera la source de lumière, le passe vue et l’APN sur une planche

en sapin ou en aggloméré bien rigide en préférant des fentes plutôt que des trous pour les vis de fixation, afin

de pouvoir fignoler les réglages.

Une construction avec rails comme sur les photos

jointes n’est pas nécessaire pour une utilisation occasionnelle avec un seul

APN. En cas d’utilisation d’appareils différent, cela facilite leur adaptation.

Pour obtenir les bonnes couleurs, on commencera par

régler la balance des blancs avec le passe vue vide. Ensuite, si c’est

possible, on choisira une ouverture suffisamment faible, 8, 11 ou 16 pour avoir

de la profondeur de champ. L’automatisme fonctionne généralement bien pour le

temps de pose, en cas de difficulté, passer en manuel. Avec un support stable,

des temps de pose longs ne sont pas gênants. La diapo étant à peu près plane,

l’autofocus fonctionne bien aussi.

Avec un APN au format 4/3, on a le choix entre perdre

un peu sur la largeur de la diapo, ou recadrer ensuite les vues avec un

logiciel de traitement photo, les diapos étant au format 3/2.

On évitera aussi un éclairage d’ambiance trop

intense, pour ne pas photographier l’objectif de l’APN par réflexion sur la

diapo.

Photo 4 : vue d’ensemble

Photo 5 : vue d’ensemble

Photo 6 : gros plan sur le passe vue

Photo 7 : la boîte à lumière et le verre opalin

devant le passe vue